Tipos de Textos – Función Poética

¿Qué son los textos periodísticos?

Los textos periodísticos tienen la intención de informar sobre hechos y temas de interés general. Estos textos aparecen en los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita (diario, periódico y revista), como en la prensa audiovisual (radio, televisión e internet).

Sin embargo, la información no es el único fin de los textos periodísticos. En la prensa también se admiten valoraciones, opiniones, críticas o halagos sobre ciertos hechos, comportamientos, actitudes o personas. Incluso se dedican algunos espacios o secciones al entretenimiento, al humor, a temas de sociedad, etc.

Textos periodísticos informativos

Entre los textos informativos reconocemos la noticia, la crónica, la entrevista y el reportaje.

La Noticia

Una noticia es un tipo de texto informativo de trama narrativa, que se refiere a un hecho real que ocurre en una comunidad o en determinado ámbito: local, departamental, provincial, nacional o mundial.

En los medios de comunicación, las noticias nos informan sobre un hecho verdadero, de actualidad y novedoso que merece ser informado por su importancia para los contextos en los que se enuncia.

La noticia debe ser precisa: escrita con frases cortas y vocabulario de fácil comprensión para el público lector. En cuanto al punto de vista de la narración se utiliza la tercera persona (él, ella/ellos, ellas) para lograr la objetividad, es decir, el periodista sólo debe informar lo sucedido y no expresar lo que piensa y siente al respecto del tema.

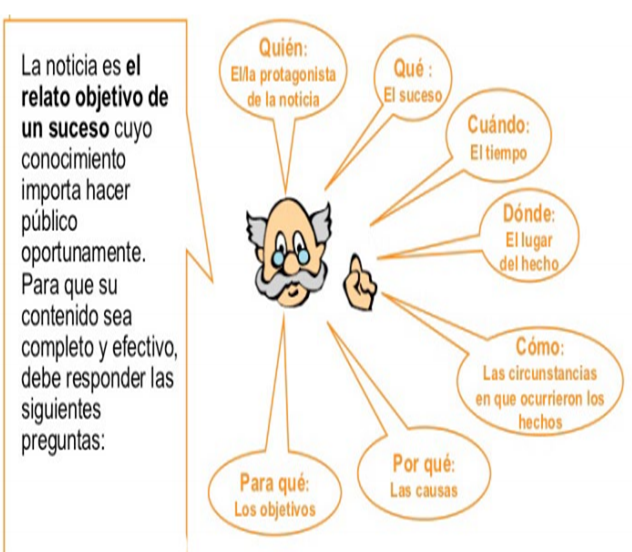

Para redactar el cuerpo de la noticia es necesario responder a las seis preguntas básicas o 6 w :

- (what) qué

- (how) cómo

- (who) quiénes

- (when) cuándo

- (where) dónde

- (why) por qué

La estructura de las noticias

Hay que tener en cuenta que en la noticia la información se presenta en orden de importancia en la pirámide invertida: los datos más relevantes (importantes) se concentran en el primer párrafo y los detalles a continuación.

Los Paratextos de la Noticia

El cuerpo de la noticia se acompaña de una serie de paratextos: elementos visuales que ayudan a comprender mejor los hechos que se informan. Algunos de ellos son:

Volanta: aclara el título y se encuentra dentro de la noticia, del cuerpo de ésta.

Título: es el elemento más externo y visible del informe. Debe referirse al contenido y resumirlo escuetamente, fácilmente visible, representa tanto a su contenido como a su autor.

Copete o bajada: se presenta siempre debajo del título. Es una amplificación de éste y consiste en una síntesis de la información, con datos precisos sobre ésta.

Foto: es una imagen referente al tema, o infografía, dibujo u otro texto icónico.

Epígrafe: suele estar ubicado en la página siguiente a la noticia y anterior al prólogo.

Recordar que el TEXTO es el cuerpo de la noticia, la información que desarrolla por lo general en columnas. Los PARATEXTOS son los elementos que rodean a ese texto.

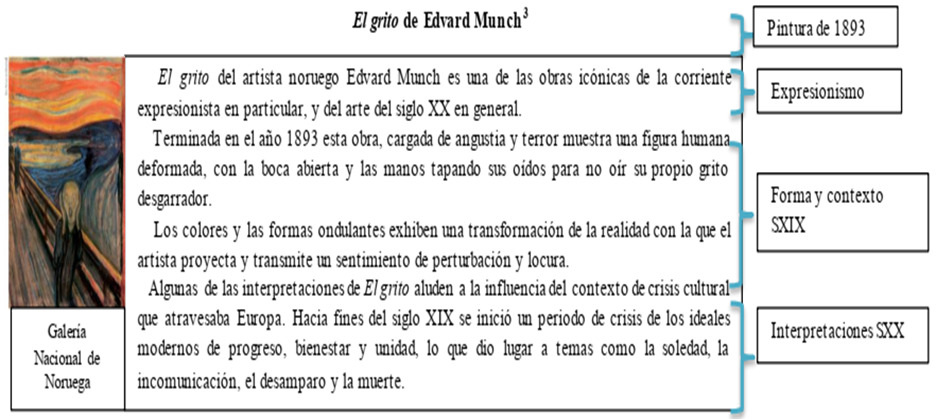

Técnica de estudio: notas al margen

Las notas al margen, también conocidas como “sumillado”, son anotaciones que a modo de subtítulo llevan palabras clave o códigos que se escriben al costado de la hoja para identificar la idea principal del párrafo, destacar dudas, hacer aclaraciones o relacionar a otros textos.

Cada párrafo, o conjunto de párrafos, se encierra entre corchetes o llaves para que la nota quede en el lateral izquierdo o derecho, dependiendo del espacio en blanco de la hoja.

Las palabras clave son aquellas que resumen una idea básica del párrafo para organizar la información y entender de qué se trata el texto. En algunas ocasiones, esta palabra aparece en el párrafo leído y se la identifica rápidamente. Pero, hay casos en los que es muy difícil reconocer la idea porque nos parece todo importante, por eso, es necesario escribir nosotros mismos una o dos palabras que engloben, comprendan, sinteticen el contenido. Algunas palabras clave pueden hacer mención a algún aspecto del tema como: definición, estructura, clases, evolución, causas, consecuencias, características, solución, etc.

Los códigos, en las notas al margen, pueden ser signos de puntuación, emojis, símbolos o gráficos que se vinculen al tema o subtema que se desarrolla en el párrafo.

Pasos para realizar notas al margen:

- Leer el texto detenidamente.

- Identificar el tema del texto y sus ideas principales.

- Opcional: subrayar el contenido más importante.

- Hacer un corchete o llave al costado del párrafo o conjunto de párrafos que traten una idea específica.

- Escribir al lado del corchete una palabra clave o código que simplifique el contenido.

A modo de ejemplo, leer el texto y observar las notas al margen que presenta:

Categorías teóricas para pensar la Literatura

Función poética del lenguaje

Uno de las categorías que nos aproxima a la Literatura es la función poética o estética del lenguaje. Esta función hace que la obra se centre en su propio mensaje, es decir, el lenguaje se concentra más en cómo decir algo (con qué formas, con qué figuras, con qué recursos, con qué estilo y connotaciones, etc.) que en qué decir sobre ese tema. Por lo tanto, se dice que la función estética es la que predomina en los enunciados literarios, más allá de que también coexistan otras funciones como la expresiva, apelativa, informativa, metalingüística y fática.

Como principal finalidad, la función poética persigue producir un goce estético vinculado con lo “bello” y para ello apela al lenguaje literario (con sus rasgos propios), a los recursos expresivos o figuras retóricas (metáforas, personificaciones, antítesis, etc.) y a una selección cuidadosa del vocabulario y del estilo. Si bien estos elementos pueden utilizarse en otros ámbitos como en la vida cotidiana y en la publicidad por ejemplo, es en los textos literarios donde adquieren el valor de una mirada nueva y original sobre el mundo.

Además de provocar placer estético, el arte de cómo decir las cosas influye sobre la voluntad porque incita a la reflexión y apunta a la inteligencia desde el conocimiento de las palabras, la lectura y escritura.

La función poética: lenguaje literario

La función poética se centra en el mensaje, en la construcción del texto por medio del lenguaje. Los rasgos que lo caracterizan son cuatro, pero mencionamos los dos que más aparecen en la literatura argentina:

Plurisignificatividad o polisemia: tiene la capacidad de sugerir tantos significados como acercamientos puedan hacerse al texto. Esto quiere decir que no hay un significado unívoco de cada palabra, sino muchos. Los textos literarios presentan vacíos que pueden ser llenados por el lector.

Connotatividad: las palabras presentan valores semánticos peculiares, simbólicos. Algunos se comparten socialmente, otros son particulares de cada lector. El lenguaje connotativo se diferencia del lenguaje denotativo y en esta diferencia radica capacidad de crear un propio universo de ficción.

La función poética: recursos literarios

La función poética el lenguaje se centra más en cómo dice lo que dice y para ello se dispone de recursos literarios- conocidos también como figuras retóricas, recursos poéticos o expresivos- los cuales tienen características particulares que los diferencian del lenguaje cotidiano con fines expresivos y estilísticos que llamen la atención en el lector, lo movilicen, lo conmuevan, lo involucren en el mundo literario.

Los recursos literarios aparecen en variados textos literarios, principalmente en el género lírico. Incluso, su uso se ha extendido en otros textos como los argumentativos, expositivos e informativos en menor medida.

Los más utilizados son:

- Anáfora

- Antítesis

- Comparación

- Hipérbole

- Imágenes sensoriales

- Invocación

- Ironía

- Metáfora

- Paralelismo

- Personificación

Existen varios recursos literarios que no desarrollamos en este material pero los mencionamos por su destacada presencia en los textos literarios: aliteración, elipsis, encabalgamiento, enumeración, epíteto, hipérbaton, metonimia, onomatopeya, oxímoron, paradoja, preguntas retóricas, sinestesia, entre otros.

Veamos en qué consisten los diez recursos seleccionados para esta unidad:

– Anáfora: consiste en la repetición de una o más palabras al inicio del verso o frase.

“Érase un hombre a una nariz pegado,

érase una nariz superlativa,

érase una nariz sayón y escriba,

érase un peje espada mal barbado.”

Francisco de Quevedo (1897), "A un nariz".

– Antítesis: radica en contraponer palabras de valor semántico opuesto, contrario.

"Isabel: -Una mentira hay que inventarla, en cambio la verdad es tan fácil."

Alejandro Casona (1949), "Los árboles mueren de pie".

– Comparación: establece una relación de semejanza entre dos elementos, uno real y otro imaginario, a partir de los nexos comparativos “como” o “cual”, entre otros.

“Las erupciones volcánicas son como fuegos de chimenea."

Antoine de Saint-Exupéry (1943), "El principito".

– Hipérbole: se exageran las características de un ser, objeto, hecho o paisaje para lograr un efecto de intensificación o un toque humorístico.

"La mulata adolescente, con sus teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes de Aureliano, esa noche, sesenta y tres hombres habían pasado por el cuarto. De tanto ser usado, y amasado en sudores y suspiros, el aire de la habitación empezaba a convertirse en lodo."

Gabriel García Márquez (1972), "La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada".

– Imágenes sensoriales: son palabras o frases que hacen referencia a una serie de ideas y/o representaciones relacionadas a los cinco sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato.

- Imagen visual:

"Ricuerdo ¡qué maravilla!

cómo andaba la gauchada,

siempre alegre y bien montada

y dispuesta pa´ el trabajo

pero hoy en día… barajo

no se le ve de aporriada."

José Hernández (1872), "Martín Fierro". - Imagen auditiva:

"Julieta: -(…) Es la alondra la que canta tan destemplada, forzando ásperas disonancias y agudos desagradables. Dicen algunos que la alondra hace dulce armonía: no así ésta, pues nos separa".

William Shakespeare (1597), "Romeo y Julieta". - Imagen gustativa:

"Los chiles en nogada no sólo se veían muy bien, sino que realmente estaban deliciosos, nunca le habían quedado a Tita tan exquisitos".

Laura Esquivel (1989), "Como agua para el chocolate". - Imagen táctil:

"(…) límpiate la boca;

vive en las cabañas;

toca con las manos

la tierra mojada"

Alfonsina Storni (1918), "Tú me quieres blanca". - Imagen olfativa:

"De pronto, un fuerte y, para mi gusto, horrible perfume a violetas me envolvió. No tuve más remedio que levantar la cabeza. La señorita Eufrasia me miraba severamente, y con un mudo gesto de repugnancia, como si me alcanzase un gato muerto, me presentaba el sobre. Era un sobre color rosa, apaisado. Y despedía tal olor, que no parecía sino que acababan de echarle encima un frasco entero de perfume. Ese olor, y el color del papel, hacían pensar a cualquiera que se trataba de correspondencia femenina. Femenina y amorosa".

Marco Denevi (1958), "Rosaura a las diez".

– Invocación o apóstrofe: reside en invocar o dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona a seres animados o inanimados.

"Canta, oh musa inspiradora, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó estragos a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes".

Homero (aprox. 762 a. C), "La Ilíada".

– Ironía: se trata de expresar lo contrario de lo que se quiere decir, empleando un tono o unas palabras que sugieren la interpretación que debe hacerse. Es decir, el significado implícito en la frase es diferente del significado literal de la palabra.

"(…) Un buen esclavo les costaba mil dólares y no duraba mucho. Algunos cometían la ingratitud de enfermarse y morir".

Jorge Luis Borges (1954), "El atroz redentor Lazarus Morell".

– Metáfora: se establece la identificación de un término real con otro imaginario entre los que existe una semejanza o parecido.

"Sólo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea (…) sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve”.

Miguel de Cervantes Saavedra (1605 y 1615), "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha".

– Paralelismo: presenta en dos versos u oraciones la misma estructura sintáctica, que se especifica a partir de la identificación de las clases de palabras.

"y la carne que tienta con sus frescos racimos,

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,"

Rubén Darío (1905), "Lo fatal",

(conjunción+artículo+sustantivo+pronombre+verbo+preposición+pronombre+adjetivo+sustantivo).

– Personificación: se atribuyen características o atributos humanos a algo que no lo es.

"Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.

Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas… Lo llamo dulcemente: ¿Platero? y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal…".

Juan Ramón Jiménez (1914), "Platero y yo".